|

|

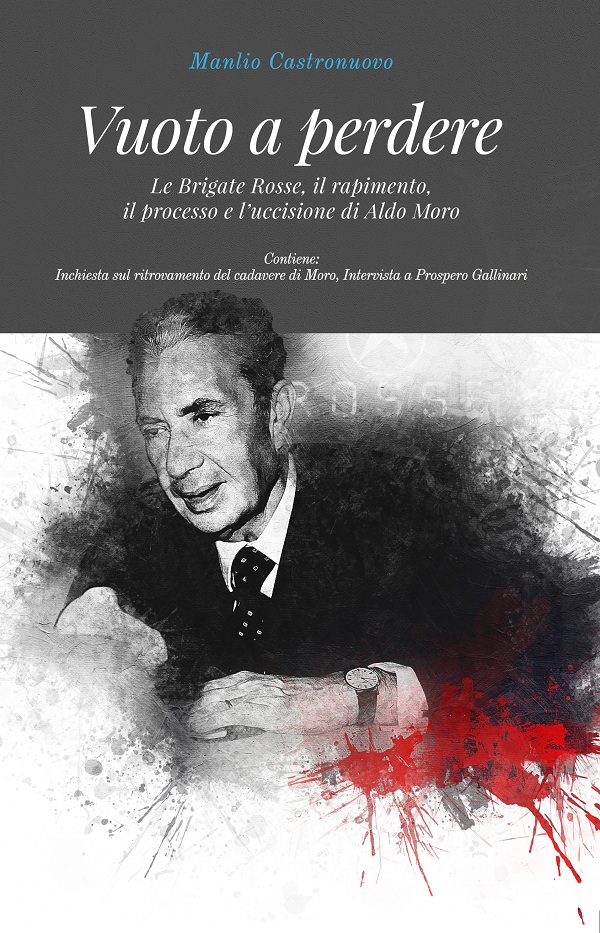

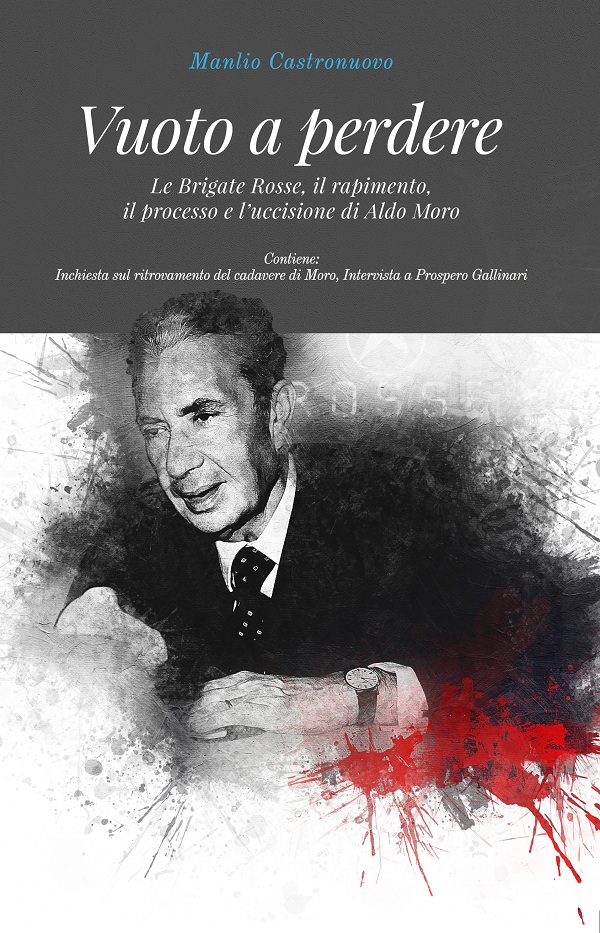

Sulla lapide di via Fani non si legge dei br.

Chi ha ucciso quegli uomini e perché? Non è scritto. Come se non potesse essere

ancora scritto

Trent'anni dopo il rapimento Moro i luoghi della memoria perduta

I morti sono sottoterra. Gli assassini sono liberi. E noi non siamo riusciti a

fare i conti col nostro passato

di GIUSEPPE D'AVANZO

ROMA - Dicono che da quel giorno, in via Mario

Fani all'incrocio con via Stresa, ci sia l'ombra lunga di una maledizione.

Dicono che niente va come dovrebbe. I commerci s'inceppano. Gli alberi

sfioriscono. Sull'angolo della strada c'era un salice, trent'anni fa - era il 16

marzo del 1978, quando le Brigate Rosse sequestrano Aldo Moro. Il salice

disseccò d'improvviso qualche mese dopo la strage e nessuna accorta cura poté

impedirne la morte. Dicono che fu il primo segno della malasorte. Non c'è più il

fioraio, Antonio Spiriticchio. Non c'è più il chiosco dei giornali dei Pistolesi.

La stazione di servizio si è trasformata in un lavaggio fai-da-te. Sugli angoli

delle due strade che s'incrociano, appiccicati alla meno peggio ai cartelli

stradali, decine di messaggi propongono "affari" immobiliari. Pare che chi ci

abita faccia le valigie, appena può. Il bar che allora si chiamava "Olivetti" è

diventato un ristorante, "La Camilluccia". È chiuso, con i tavoli abbandonati

all'aperto sotto la pioggia alle nove del mattino - l'ora in cui le Brigate

Rosse si mossero. Dicono che ci sia una maledizione e deve essere storiella

metropolitana perché se si attraversa la strada verso via Stresa c'è ancora la

siepe di pitosforo dove gli assassini attesero, nascosti. Il pitosforo è

cresciuto e i tronchi ben potati sono ormai larghi come tre dita. C'è una gran

calma. Il traffico è leggero e ordinato, attenuato dal recente sottopasso tra il

Foro Italico e la Pineta Sacchetti.

LE IMMAGINI

Anche quel giorno il traffico non era intenso.

Il piccolo corteo di auto (una 130, un'Alfetta) scendeva veloce dalla collina

quando la 128 di Mario Moretti con una targa del Corpo diplomatico frenò di

botto all'incrocio. Fu allora che gli altri, con gli impermeabili blu, i

berretti da piloti dell'Alitalia, uscirono da dietro la siepe con le pistole e

gli M12. Spararono 91 proiettili contro i cinque uomini della scorta di Moro, il

maresciallo Oreste Leonardi, i brigadieri Domenico Ricci e Francesco Zizzi, gli

agenti di polizia Giulio Rivera e Raffaele Iozzino - il solo che riuscì a

replicare con due colpi. Furono annientati in una manciata di secondi.

Non è la maledizione quel che abita in via

Fani, queste sono sciocchezze. Quel che mette a disagio, se ci si guarda

intorno, è la memoria. Un'ingombrante memoria, in questo colle di Roma, non

aiuta quel po' di storia identitaria che abbiamo messo insieme negli ultimi

trent'anni. L'immagine del passato è ancora lì incorrotta come per il ricordo

dell'assassinio di JFK o dell'11 settembre. Non c'è chi non ricordi dov'era e

con chi in quel momento, che cosa disse e fece in quel momento preciso quando

seppe che cosa era accaduto a Roma. Non c'è chi non abbia ancora negli occhi -

al punto da poterne sentire ancora l'ansia - i parabrezza frantumati, i fori

neri nell'auto bianca, il corpo di Iozzino a braccia larghe coperto da un

lenzuolo bianco e la macchia di sangue sull'asfalto - densa, scura - un

caricatore vuoto accanto al marciapiede nel piano sequenza di 3 minuti e 12

secondi dell'operatore del Tg che accompagna la voce ansimante di Paolo Frajese.

Quel che non va è la storia, non la memoria. La storia, dopo trent'anni,

dovrebbe essere ferma, fissa in un ordine temporale chiuso e ordinato, immobile,

ragionevolmente condivisa alle nostre spalle e dovrebbe essere deficit della

memoria farsi abitualmente ondivaga, flessibile, soggettiva, un po' falsaria.

Per il "caso Moro" quest'equilibrio è capovolto: la memoria è solida,

resistente, "condivisa"; la storia è fragile, contraddittoria, incerta, ancora

precaria, quasi impedita dalla memoria. Dalla memoria dei brigatisti che

scrivono, parlano, raccontano tra silenzi e omertà; la memoria di chi era al

potere in quei giorni e ancora ha voce oggi: più che parlare spiegando,

dissimula, confonde reticente e ancora oggi nasconde che cosa è stato.

Si può riattraversare la strada ora. Dalla

siepe di pitosforo verso l'angolo dove furono bloccate le auto. Sul muro tufaceo

c'è una lapide, protetta da un vetro, che ricorda i custodi di Moro. "In questo

luogo cinque uomini, fedeli allo Stato e alla democrazia, sono stati uccisi con

fredda ferocia mentre adempivano al loro dovere". Non si legge di Aldo Moro,

come se quegli uomini non fossero morti per il presidente della Dc. Non si legge

dei terroristi delle Brigate rosse, come se non fossero, loro, gli assassini.

Sottratte le ragioni e i responsabili, chi ha ucciso quegli uomini e perché? Non

c'è scritto. Come se non potesse essere ancora scritto. Come se fosse ancora

troppo azzardato scolpirlo nella pietra. Come se ancora non se ne potesse fare

"storia". Come se fossimo tutti d'accordo a consegnarci a una sorta di "smemoratezza

patteggiata".

Aldo Moro fu ucciso in via Camillo Montalcini,

8. Al primo piano, interno 1, fu interrogato e "processato" per 54 giorni,

prigioniero in un cubicolo largo poco più un metro e lungo quattro, ricavato con

una parete di cartongesso nel salone doppio che dava su un piccolo giardino. La

mattina del 9 maggio i suoi carcerieri lo fecero vestire con gli stessi abiti di

marzo. Lo costrinsero in una cesta. Due rampe di scale. Il garage. Nel box, la

Renault 4 amaranto era parcheggiata con il muso verso l'esterno. Entrarono. Lo

sistemarono nel bagagliaio. Il corpo di traverso appoggiato sul fianco sinistro.

Gli coprirono il volto con il lembo di una coperta di colore rosso bordò. Mario

Moretti e Germano Maccari gli spararono con una Walter Ppk silenziata, che si

inceppò subito, e due raffiche definitive di una Skorpion. Non c'è alcuna

traccia di quest'orrore in via Montalcini. La via è deserta. Nemmeno al

capolinea degli autobus più avanti c'è anima viva. La "prigione" ha le serrande

abbassate come se l'appartamento fosse abbandonato e senza vita e ci si

occupasse soltanto del piccolo giardino che appare ben curato. Nel condominio

nessuno risponde al citofono. Sono tutti al lavoro. Pare che si venga qui

soltanto per dormire. In strada, due manovali rumeni. Chiedere di Moro? Sul

muro, non una targa né una lapide né alcun segno. Anche qui, non c'è traccia

della "storia" in questa strada anonima e appartata della Portuense dove Anna

Laura Braghetti e Germano Maccari vigilarono sul presidente della Dc e Mario

Moretti lo interrogò. Un luogo introvabile in quei giorni. Invisibile, quasi

misterioso nonostante le perquisizioni, gli accertamenti, i posti di blocco, le

"battute". Ogni giorno per cinquantaquattro giorni ci furono in Italia 1294

posti di blocco (157 nella capitale), 1881 pattugliamenti (444 a Roma), 637

perquisizioni (173 a Roma). Furono controllati in quel periodo 6 milioni e mezzo

di italiani e tuttavia per lo meno una ventina di brigatisti riuscirono con

successo ad attraversare la capitale in lungo e in largo in quei giorni; a

telefonare alla famiglia e agli amici del presidente della Dc da piazza Colonna,

da via Giulio Cesare, dalla controllatissima Stazione Termini; a incontrarsi in

piazza Barberini, all'angolo di via Veneto per decidere finalmente se uccidere o

liberare il "prigioniero"; a cenare più volte a Trastevere con i leader

dell'Autonomia sollecitati dal partito socialista a tentare una trattativa; a

stampare volantini nella tipografia al 31 di via Pio Foà; a consegnarli nella

Galleria Esedra, di fronte al Grand Hotel, in piazza Risorgimento, in piazzetta

Augusto Imperatore, addirittura "nel quadrilatero del Palazzo" dentro il cestino

della carta straccia di quella piazza del Gesù dove la sede della Democrazia era

diventata l'epicentro della tragedia per gli uomini della Democrazia Cristiana -

Zaccagnini, Anselmi, Misasi, Galloni, Pisanu, Bodrato, Taviani. Vi si riunivano

in "costante contatto" con Cossiga (ministro dell'Interno), Andreotti

(presidente del Consiglio), Fanfani (presidente del Senato), Leone (presidente

della Repubblica) per decidere, come sostiene a ragione Giovanni Moro, di non

decidere: evitarono ogni dialogo e trattativa con i sequestratori e si

preclusero, nello stesso tempo, ogni possibilità di rintracciare davvero la

prigione di Moro o gli appartamenti abitati dai terroristi (via Gradoli, via

Chiabrera, Borgo Pio). Come, al contrario, si fece prima e dopo quel 16 marzo

del 1978 per il giudice Mario Sossi, il generale James Lee Dozier, l'assessore

regionale Ciro Cirillo.

La Renault 4 targata N56786 con il corpo di

Aldo Moro, nascosto alla vista dalla coperta nel portabagagli, si muove intorno

alle sette del mattino lungo le strade secondarie della Magliana, Monteverde,

Trastevere. Poi, il ponte sul Tevere e il Ghetto. Piazza Mattei. Piazza Paganica.

Botteghe Oscure deserta. L'auto volta a destra in via Michelangelo Caetani. La

parcheggiano tra i civici 8 e 9 accostata allo stretto marciapiede di porfido,

il muso rivolto verso via Funari.

Via Caetani è una strada breve, austera, umida,

buia. Ci si passa in fretta. C'è una sola macchia di colore nel grigio della

pietra. È di fronte al palazzo che ospita l'Istituto di storia moderna, la

Discoteca di Stato, il Centro studi americani. La macchia di fronte a Palazzo

Caetani è di un giallo sbiadito lungo poco più di due metri, alto tre. Al

centro, la lapide ricorda: "Cinquantaquattro giorni dopo il suo barbaro

rapimento, venne ritrovato in questo luogo, la mattina del 9 maggio 1978, il

corpo crivellato di proiettili di Aldo Moro. Il suo sacrificio freddamente

voluto con disumana ferocia da chi tentava inutilmente d'impedire l'attuazione

di un programma coraggioso e lungimirante a beneficio dell'intero popolo

italiano resterà quale monito e insegnamento a tutti i cittadini per un

rinnovato impegno di unità nazionale nella giustizia, nella pace, nel progresso

sociale".

Anche qui nessun accenno ai cinque uomini che,

prima di Moro, sacrificarono la loro vita. Nessun riferimento, nessuna allusione

alle Brigate rosse. Come se la strage di via Fani e l'assassinio di Moro non

appartenessero alla stessa tragica parabola. Come se chi venisse dopo di noi non

dovesse conoscere i responsabili e la ragione di quelle barbarie, la loro

contiguità nella morte. Anzi, la ragione di quella tragedia è come nascosta,

reinventata. Dicono che via Caetani sia stata una "scelta simbolica" per le

Brigate rosse. Dicono che la strada è giusto nel mezzo tra il palazzo di via

Botteghe Oscure, dov'era la direzione del Partito comunista, e palazzo Cenci

Bolognetti che ospitava, a piazza del Gesù, gli uffici della direzione della

Democrazia cristiana. Dicono che quell'uomo mostrato agli occhi del Paese come

un fagotto gettato in fretta in un'auto doveva dire agli italiani quanto fosse

impossibile e nefasto il patto politico del "compromesso storico". Nella

costruzione di questa memoria - di questo bisogno di memoria - c'è una

manipolazione, uno scarto anche toponomastico. Via Caetani non è nel mezzo tra

Botteghe Oscure e Piazza del Gesù. È lontano un centinaio di metri dal palazzo

rosso. È in un'altra direzione rispetto al palazzo bianco. La "nuova"

collocazione di quella strada buia nel cuore di Roma scolpisce nella memoria

collettiva una rappresentazione sapientemente alterata della morte di Aldo Moro.

Liquida con una scelta perentoria ogni necessità di storia ("Tutto è così

chiaro"). Ne confonde le logiche. Ne occulta le responsabilità. Rende di

"geometrica potenza" la lucidità politica dell'assalto allo Stato delle Brigate

rosse. Esalta la "fermezza" delle istituzioni pubbliche e delle forze politiche,

anche quando è stata soltanto un espediente strumentale o ipocrita. Rende

possibile una quieta "comunione nella dimenticanza" protetta da una memoria

collettiva che lascia senza risposte assennate le questioni essenziali. Se le

Brigate rosse o chi, attraverso loro, tirava dall'esterno o dall'interno i fili

di una cospirazione voleva liberarsi dello scomodo Moro per impedire l'accesso

dei comunisti nell'area di governo, perché rapirlo e non ucciderlo subito, lì a

via Fani, con la sua scorta? È proprio vero che i comunisti avrebbero votato la

fiducia al IV governo Andreotti, nonostante le perplessità sui nomi dei

ministri? O al contrario fu il sequestro di Moro che li costrinse a metter da

parte i molti dubbi che avrebbero dovuto sciogliere proprio quella mattina del

16 marzo? Quale influenza ebbe - non sul sequestro del presidente della Dc, ma

negli ambigui 54 giorni che seguirono - quell'"area occulta del potere" che,

negli italiani anni settanta, era particolarmente affollata di logge massoniche,

servizi segreti "deviati", affaristi, neofascisti, mafiosi, grand commis,

prelati, imprenditori e, sull'altro fronte, di sindacalisti, giornalisti,

politici, intellettuali legati alla sinistra extraparlamentare e

"rivoluzionaria"?

Eleonora Moro non abita più in via del Forte

Trionfale, 79. Cinque anni fa, anche lei, è andata via. L'uomo che ripulisce il

breve viale di accesso non l'ha mai conosciuta né vista.

Non c'è più la Democrazia cristiana. Non c'è

più il Partito comunista. Non ci sono più quelle Brigate rosse. Quel mondo è

scomparso. I morti sono sottoterra. Gli assassini sono liberi. Dopo trent'anni,

abbiamo soltanto la nostra memoria a confondere ogni differenza. Può essere la

conclusione, provvisoria. Non siamo riusciti a fare i conti con la nostra

storia, con un assassinio che ha chiuso alle nostre spalle, come un cancello di

pietra, i primi tre decenni della Repubblica. Questa collettiva impotenza ci

consente soltanto i ricordi che ci fanno più comodo, che ci appaiono - al

momento - più utili.

Se così deve essere, il miglior ricordo è

ancora oggi soltanto nelle parole che, nell'ora dell'addio, Aldo Moro scrisse a

"Norina". "Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi,

capelli per capelli. A ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per le tue

mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono

le vie del Signore. Vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali come ci si

vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo".

(8 marzo 2008, Repubblica

|